“五个转变”为现代化人民城市建设引航定向

时隔十年,党中央再次召开城市工作会议,在我国城市发展进程中具有里程碑意义。会议指出,城市工作要深刻把握、主动适应形势变化,转变城市发展理念,更加注重以人为本;转变城市发展方式,更加注重集约高效;转变城市发展动力,更加注重特色发展;转变城市工作重心,更加注重治理投入;转变城市工作方法,更加注重统筹协调。“五个转变”集中体现了我国城市发展理念的深刻变革,是城市工作主线转向内涵式发展的重要标志。

理念之变:以人民城市为根本遵循。城市的核心是人。从2015年中央城市工作会议明确提出“坚持人民城市为人民”,到人民城市重要理念先后写入党的二十大报告和党的二十届三中全会决定,再到本次会议提出“建设现代化人民城市”的目标定位,城市的根本属性和价值追求不断丰富和发展,“人民”始终是城市建设发展的出发点和落脚点,是衡量城市工作的重要标尺。建设好人民城市,要将“人民建”和“为人民”有机统一起来,既要问需于民,聚焦人民群众需求,积极回应人民对美好生活的向往,又要问计于民,充分调动人民群众参与城市建设的积极性、主动性、创造性。要把老百姓满不满意作为城市建设的评判标准,让城市建设得到人民认可、经得起人民检验。

方式之变:以集约高效锚定高质量发展。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。经过快速扩张,一线城市建成区的人口密度远低于纽约、东京等国际城市,空间使用效率不高,高质量公共基础设施和公共服务相对缺乏。要深刻把握城市内涵式发展的战略取向和城市高质量发展的内在要求,以推进城市更新为重要抓手,聚焦群众急难愁盼,实施补短板、兜底线、暖民心的民生工程;聚焦全周期风险防控,实施控源头、强弱项、筑防线的安全工程;聚焦城市内涵式发展,实施优结构、促转型、提品质的发展工程,在既有空间内实现民生改善与产业升级,让每一寸土地、每一栋建筑都得到高效利用,推动城市功能、业态、品质迈上新台阶。

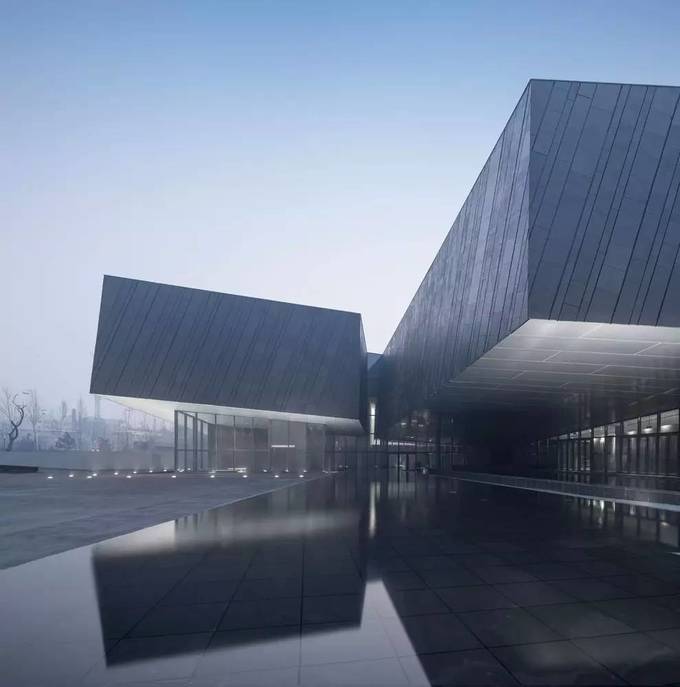

动力之变:以创新驱动赋能特色发展。我国幅员辽阔、人口众多,城市之间资源禀赋、地理环境、发展水平千差万别。城市发展只有依托自身优势做好“特”字文章,科学把握抢位发展与错位发展,才能增强城市内生动力、塑造竞争优势,有效避免同质“内卷式”竞争。要突出产业特色,以建设富有活力的创新城市为目标,精心培育创新生态,用数字经济、绿色经济、创意经济激活城市内生动力,在发展新质生产力上不断取得突破。要依靠改革开放增强城市动能,充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用。要彰显文化特色,凝聚城市文化软实力,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观,留住城市特有的“基因”,将城市人文底蕴转化为经济发展的强大动能,绘就各美其美、美美与共的城市发展新画卷。

重心之变:以治理投入提升治理能力。城市工作千头万绪,抓什么,怎么抓?过去解决“有没有”问题主要靠建设,今后解决“好不好”问题主要靠治理。更加注重治理投入,就是要从“七分建、三分管”转向“三分建、七分管”,下好“绣花”功夫解决交通拥堵、停车难、垃圾分类等民生痛点。更加注重统筹联动,推动治理重心和配套资源向基层下沉,实现人财物和责权利相统一。抓好这项工作,必须加强党建引领,将政治优势、组织优势和密切联系群众优势切实转化为治理效能。要坚持依法治市,坚持和发展好新时代“枫桥经验”,创新城市治理的理念、模式、手段,用好市民服务热线等机制,高效解决群众急难愁盼问题,加快推进城市治理体系和治理能力现代化。

方法之变:以系统思维统筹发展合力。城市工作是一项系统工程,涉及经济、社会、生态、文化、安全各方面,贯穿城市规划、建设、治理各环节。我国城市发展进入新阶段,城市工作方法也必须随之调整,不能只看眼前不看长远,只看局部不看全局,只算经济账不算生态账、安全账和民生账。要树立和运用系统思维,以更加开阔的视野做好城市工作,进一步强化跨部门、跨领域、跨层级协同联动,增强城市政策协同性,推动优化城市体系、建设宜居城市、保障城市安全、传承历史文脉等多元目标相贯通,确保各项举措相互配合、相互促进、相得益彰。

城市工作因时而进、因势而新。新时代新征程,要深刻把握我国城市发展所处历史方位,主动转变城市发展理念、方式、动力、工作重心、工作方法,朝着建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标扎实迈进,谱写中国特色城市现代化发展新篇章。