尚少岩:传承与创新建筑文化 走好中国特色城市现代化之路

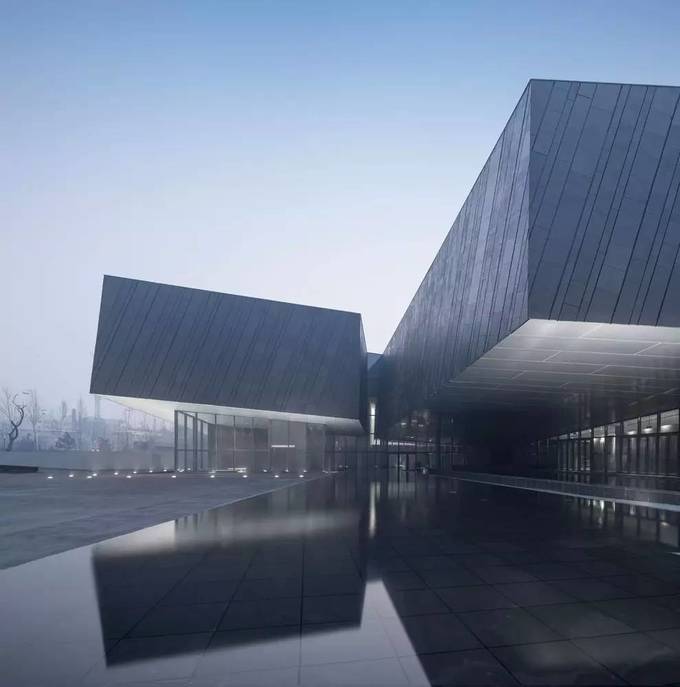

时隔10年,党中央再次召开中央城市工作会议,对于我国城市工作具有划时代的里程碑意义。习近平总书记发表的重要讲话,深刻阐释了新时代城市建设发展的价值观与方法论,为走出一条中国特色城市现代化新路子擘画了宏伟蓝图、提供了根本遵循。城市的发展离不开文化的滋养,而建筑作为城市文化的重要载体,如同城市的呼吸,使城市在传统与现代的律动中不断焕发新生。贯彻落实中央城市工作会议精神,需要将建筑文化置于城市发展全局统筹考虑、一体推进,深挖其时代价值,激发其澎湃动能,为建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市贡献文化的力量。 深刻领悟核心要义 把牢建筑文化工作的政治方向与时代使命 中央城市工作会议精神内涵丰富、博大精深,是指导新时代城市工作的行动纲领。必须站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度,深刻把握其精髓要义,确保建筑文化事业始终沿着正确方向前进。 深刻领会“人民城市”根本属性,明确建筑文化的价值指向。习近平总书记强调“人民城市人民建、人民城市为人民”,深刻揭示了城市发展与建设的出发点和落脚点。建筑文化事业必须坚持以人民为中心的发展思想,将满足人民日益增长的美好生活需要作为根本目标。无论是历史建筑的保护修缮、现代建筑的创作设计,还是城市风貌的塑造管控,都应聚焦人民群众对安全、舒适、绿色、智慧人居环境的向往,让建设成果惠及全体市民,使城市成为承载市民幸福生活的美好家园。建筑文化不是束之高阁的学问,而是融入百姓日常、滋养人民心灵的实践。 深刻领会“内涵式发展”战略取向,找准建筑文化的核心定位。会议指出我国城市发展正从大规模增量扩张转向存量提质增效为主的阶段,要求更加注重“内涵式发展”,这为建筑文化事业提供了前所未有的机遇和舞台。建筑文化正是城市“内涵”的核心要素,是城市特色、魅力、竞争力的关键之所在。必须摒弃重规模轻品质、重建设轻文化的旧观念,将赓续城市历史文脉、彰显中华美学精神、提升建筑文化品质作为城市更新的灵魂贯穿始终,让每一栋建筑、每一条街区都成为讲述中国故事、展现时代风貌的载体,推动城市发展由外延扩张向内涵提升的深刻转变。 深刻领会“文化是城市灵魂”重要论断,扛起建筑文化的时代责任。每座城市都有自己的发展历史,都蕴含着丰富的历史记忆;城市文化如一条源远流长的河流,必有其所来的源头,也必有其所去的方向。建筑作为城市最直观、最厚重的物质文化形态,保护好、传承好、发展好,关乎文化自信自强,关乎民族精神命脉。所以,要将“文化是城市灵魂”的理念内化为全行业的自觉行动,深入研究阐释中国建筑文化的独特基因、价值理念和当代意义,守护好遍布城乡的历史建筑、历史文化街区、历史地段,并在新时代建设中创造性转化、创新性发展,让中国传统建筑文化在城市现代化进程中焕发新的生机活力,筑牢城市发展的文化根基。 担当新的文化使命 凝聚建筑文化服务城市现代化的磅礴力量 贯彻落实中央城市工作会议精神,需要我们着力构建协同高效的工作格局,激发全社会共同参与建筑文化繁荣发展的积极性、主动性、创造性,汇聚起服务城市现代化建设的奋进力量。 深化价值引领,形成城市现代化建设的思想共识。深刻理解“五个转变”中“更加注重以人为本”“更加注重特色发展”的根本要义,将建筑文化工作置于服务“现代化人民城市”的宏伟蓝图中去考量,将满足人民对美好建筑空间、优美城市环境的向往作为根本出发点和落脚点,深入理解和把握建筑文化在增强城市认同感、归属感,提升市民文化素养和审美水平,彰显中华文明独特魅力方面的核心价值,引导全社会深刻认识建筑文化是城市高质量发展的核心竞争力和软实力。 强化多方联动,构建城市现代化建设的创新生态。深刻理解“更加注重统筹协调”的原则要求,加强与地方政府、规划设计机构、高等院校、科研院所、文化机构、社会组织以及广大建筑师、艺术家的深度合作,搭建多层次、多形式的交流合作平台,汇聚智慧、整合资源。深化拓展国际交流,开展建筑文化领域的国际对话与合作,讲好中国建筑故事,传播中华营城智慧,在互学互鉴中提升中国建筑文化的国际影响力,同时吸收世界优秀经验服务于中国城市现代化建设。 锻造复合能力,夯实城市现代化建设的智力支撑。深刻理解“两个转向”对城市工作专业化、智慧化、精细化提出的新要求,特别是“更加注重集约高效”“更加注重治理投入”带来的深刻变革,着力提升建筑文化研究与服务能力的复合性与适应性。强化理论创新与战略研究能力,为政策制定和实践探索提供前瞻引领。着力培养一批既深谙建筑文化精髓、又洞悉城市发展规律、兼具国际视野与本土情怀、掌握现代科技手段的复合型领军人才和专家团队,打造服务城市现代化建设的“文化智库”和“专业引擎”。 聚焦主责靶向发力 以建筑文化赋能现代化人民城市建设 贯彻落实中央城市工作会议精神,关键在于行动。我们必须立足建筑文化传承弘扬主责主业,在以下方面精准发力,实现现代化城市建设的内在要求与多维路径。 深耕细作,力求在历史文化保护传承上展现新作为。落实会议关于“完善历史文化保护传承体系”的部署。深化理论研究与服务支撑。加强城乡历史文化保护传承理论、方法和技术研究,积极参与相关法规、政策、标准规范的制定修订,为科学保护提供坚实支撑。强化资源普查与价值挖掘。配合做好城市文化遗产资源的普查、认定、建档工作,深入挖掘阐释其历史、艺术、科学和社会价值,讲好中国建筑故事。宣传推广好经验好做法。收集梳理各地历史文化保护传承的成功案例,宣传推广“微改造”的“绣花”功夫,倡导用城市自身历史文化遗产,铸就城市文化品牌。使历史文化遗产真正“活”起来,成为提升城市品位、丰富市民生活的亮丽名片。 守正创新,力求在塑造城市特色风貌上取得新成效。响应会议“塑造具有中华美学和时代风尚的城市特色风貌”的要求。加强建筑文化研究与传播。深入研究中国传统营城智慧、建筑美学、营造技艺及其当代转化路径,总结提炼符合中国国情、体现民族特色、彰显时代精神的现代建筑风格。通过高水平展览、高规格论坛,高品质科普读物、高标准数字平台,大力弘扬中国优秀建筑文化。提升城市公共空间品质。以城市雕塑行业管理体制机制建设和促进城市公共艺术发展为抓手,指导地方建设凸显文化特色的城市雕塑、公共艺术作品,提升小区、社区、城区的公共空间文化品质,以潜移默化的方式增强民众对城市文化、公共文化的自觉认同。助力城市风格的构建。积极参与城市设计、城市更新、街区整治的技术指导,促进建筑风格、色彩、体量与城市山水格局、历史文脉相协调,避免“千城一面”,助力塑造各具神韵的城市面孔。 科技赋能,力求在建筑文化融合发展上实现新突破。紧跟会议“建设便捷高效的智慧城市”和数字时代潮流。探索建筑文化传播与体验新方式。尝试打造沉浸式、互动式建筑文化数字展览和线上平台,如“永不落幕的云展会”“云游中国古建”,开发以建筑文化为主题的数字产品,运用新媒体讲好建筑故事,让建筑文化触达更广泛人群。探索“图书馆+”智慧化服务新路径。利用新技术、新应用,不断拓展服务领域,深化合作共享,推动图书资源服务模式的创新与升级。探索“文化+科技+产业”有效融合。研究数字技术赋能建筑文化传承新模式,助推建筑文化衍生产业发展,使建筑文化成为培育新质生产力、推动城市文化业态创新、产品供给和消费升级的强劲动能。 中央城市工作会议的召开,标志着我国城市发展进入了新的历史阶段。建筑文化作为城市的根脉与灵魂,其地位从未如此重要,其使命从未如此光荣。我们将以高度的政治责任感和历史使命感,深入学习贯彻落实会议精神,守正创新,笃行不怠,奋力谱写以建筑文化繁荣发展服务现代化人民城市建设的崭新篇章,为走出一条中国特色城市现代化新路子贡献力量!