推动城市绿色转型 夯实持续发展之基

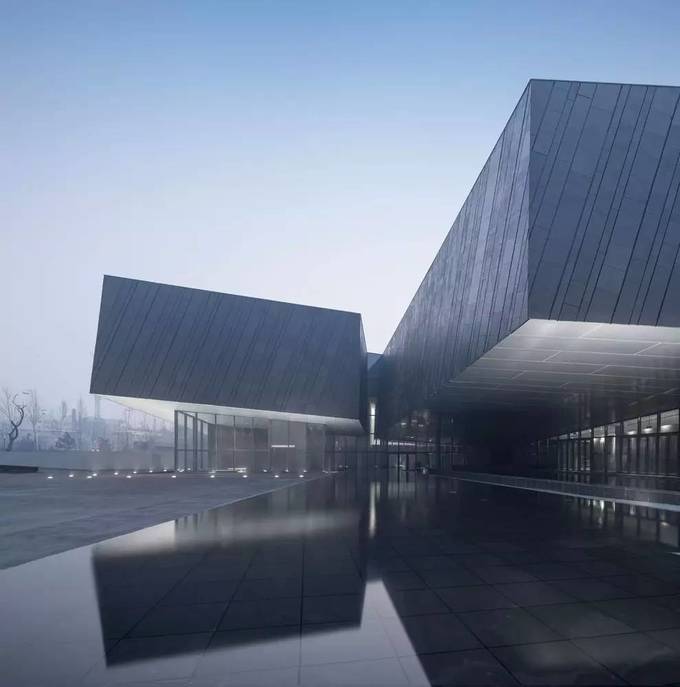

近期召开的中央城市工作会议擘画了“建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市”蓝图,并将“着力建设绿色低碳的美丽城市”列为七大重点任务之一,深刻回应了人民群众对优美生态环境的期盼,彰显了以绿色转型推动城市高质量发展的战略谋划。 科学规划美丽城市。城市不是钢筋水泥的简单堆砌,而是具有综合功能的复合体。习近平总书记强调“城市发展要把握好生产空间、生活空间、生态空间的内在联系,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。”我国人口众多,资源总量丰富,但耕地、淡水等重要资源的人均占有量较低,宜居土地有限。建设人与自然和谐共生的美丽城市,要强化尊重自然、传承文脉、绿色低碳等理念;要以“多规合一”为引领,严守“三区三线”,防止城市无序扩张;要着眼于提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,规划建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城。 协同推进减污降碳扩绿。中央城市工作会议要求“巩固生态环境治理成效,采取更有效措施解决城市空气治理、饮用水源地保护、新污染物治理等方面的问题,推动减污降碳扩绿协同增效,提升城市生物多样性。”温室气体和污染物大多源自相同的能源消耗和产业活动,通过协同治理,可实现“一石二鸟”的效果,“扩绿”则是系统性提升生态环境承载力与固碳能力,为降碳提供支撑。三者有机协同、互促共进,要统一规划、同步实施,推动生态环境质量持续整体提升。要以系统观念推动城乡建设领域减污降碳扩绿,如在污水处理方面,开展源头节水增效、处理过程节能降碳、污水污泥资源化利用,全面提高污水处理综合效能;在建筑节能与绿色建造方面,严格执行节能降碳标准,规模化推广绿色建材,加快既有建筑节能改造,推动超低能耗、近零碳建筑建设;在城市生态空间构建方面,合理规划布局,加强蓝绿空间建设,推进可观、可感、可亲近的口袋公园、绿道网络和生态廊道建设,增强城市碳汇能力和生物多样性等。 创新生态环境治理模式。城市生态环境问题点多面广,单靠末端治理事倍功半,必须汇聚各方合力。一要部门协同“握指成拳”,高效解决空气治理、水源保护、新污染物防治等问题,需要相关部门打破壁垒,政策同向发力,信息互联互通,实现规划、建设、管理全链条衔接。二要科技赋能精准治理,运用大数据、AI构建智慧监测平台,实时感知环境质量与风险。三要激发社会参与活力,畅通公众反馈渠道,进一步推广垃圾分类、社区绿化,将“美丽城市人人共建”落到实处。例如,重庆“无废城市”建设通过“巴渝治废”信息平台,整合生态环境、住建、城管、农业农村、卫生健康等多部门数据,运用物联网、卫星遥感、无人机、大数据、人工智能等技术,实现固体废物全流程数字化监管,同时推动“无废”理念进工厂、进社区,取得了良好的效果。 健全相关配套制度。绿色转型非一日之功,需强有力的制度护航。一要完善法规标准体系,建立健全推进城市生态修复、功能完善的工程标准规范及法规政策,及时为成熟的绿色技术、绿色材料制定相关标准。二要创新激励约束机制,发展绿色金融,比如发行专门的“绿色债券”支持环保项目,探索用REITs建设公园、绿道等公益设施。三要树立科学政绩观,将生态环境质量、资源利用效率、生物多样性保护等纳入城市发展评价体系,确保绿色转型一以贯之。 建设绿色低碳的美丽城市,是习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践,是实现人与自然和谐共生的现代化必然要求。要贯穿于城市规划、建设、管理全过程,优化空间布局、协同减污降碳扩绿、创新多元治理机制和完善制度保障,把绿色低碳理念有机融入城市更新和城市治理全过程,增加人民群众获得感、幸福感、安全感,筑牢中华民族发展的绿色根基。