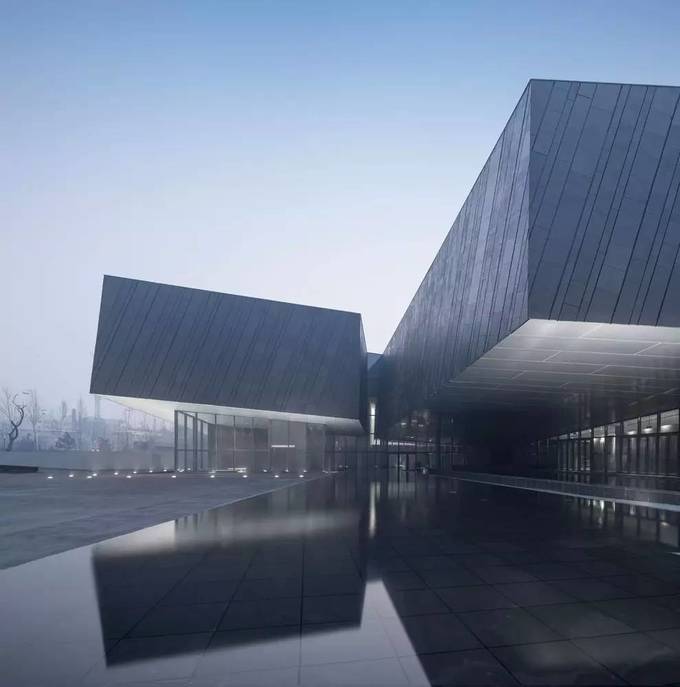

推广可复制经验做法,高质量推进城市更新

中央城市工作会议强调,当前和今后一个时期城市工作要以推进城市更新为重要抓手,高质量开展城市更新。住房城乡建设部发布《实施城市更新行动可复制经验做法清单(第四批)》,重点聚焦组织领导、实施机制、用地政策、投融资方式、可持续模式、法规标准六大维度,系统总结各地经验做法,为各地城市更新工作开展提供了有益参考。

强化组织实施,构建多层级协同组织架构与全流程管理机制。建立健全城市更新组织与实施机制是确保工作系统有序推进的基础保障。一是建立组织机制。例如,四川构建“省级统筹—市级主责—区县主抓”工作组织机制,协同10个部门建立城市更新工作协调机制;黑龙江10部门联合发文,围绕城市更新主要任务和保障要求,分解55条措施,落实到40多个单位,逐项明确完成时限;芜湖设立由市委书记、市长领衔的人民城市建设委员会,常态化推进城市更新工作,展现了高位推动的组织优势。二是完善城市更新实施机制。例如,衢州、广州建立城市体检和城市更新一体化推进机制,以体检找短板,以更新补短板,以考核督成效,实现“体检评估—更新行动—考核督查”全链条闭环管理;黄石、洛阳建立完善规划实施体系,通过专项规划与片区策划,明确更新方向与路径;江西、辽宁强化城市设计引导作用,明确房屋、小区、社区等不同尺度设计要求,为空间更新提供精细化指引,切实提升更新项目品质。

完善用地政策,支持存量低效用地盘活与地价计收规则优化。用地政策创新突破是释放存量空间发展潜力的有力举措。通过制度设计重构土地价值评估体系,将“空间增量”转化为“发展质量”,为城市更新注入内生动力。例如,九江、南京对用地用途混合使用、存量建筑转换、零星用地打包供应、地下空间分层开发等予以政策支持,推动存量低效用地盘活利用;北京分类明确7类项目(保障性租赁住房、危旧楼房改建、公共设施建设等)的地价缴纳标准和免缴情形,降低存量土地更新成本,鼓励和规范市场主体更新利用存量土地资源,推动城市更新项目落地实施。

丰富投融资方式,探索财政、信贷、市场化融资协同创新路径。多元化投融资方式是破解城市更新资金瓶颈的重要途径,通过政府兜底、金融赋能、市场主体微利,推动城市更新从“输血式”向“造血式”转变。财政投入方面,安徽、广东、辽宁、吉林等地创新运用财政资金引导机制,通过中央预算内投资、财政专项资金、财政贴息、地方政府专项债等多层次财政手段,实现“四两拨千斤”的杠杆效应。信贷支持方面,各地深化政企银协作,创新金融产品与服务模式,如浙江组建城市更新金融服务团、国家开发银行设置城市更新项目专门贷款品种以及“三层级”制度保障体系、中国农业银行“一城一策” 匹配授权专项贷款产品等,既提升了项目融资效率,也增强了风险防控能力。市场化投融资方面,北京发行基础设施REITs探索产业园更新资本反哺路径,德州结合“灵活就业人员参加住房公积金制度试点”支持城市更新征收安置,有效激活市场和社会主体参与城市更新积极性。

深化多元共治,构建政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式。政府、市场、公众之间的良性互动机制是城市更新可持续推进的关键支撑。一是发挥街道社区作用。例如,吉安、威海等地建立城市更新全链条、全周期治理体系,通过社区入户和人大代表“双评”、社区党委牵头下的需求、治理、服务“三端协同”等机制,推动实现“群众事群众议、群众办、群众管”。二是鼓励和支持多领域力量参与。广东建立“居民出一点、企业投一点、产权单位筹一点、政府支持一点”筹资机制;常熟打破老旧工业区产权界限,支持不同土地权属单位联合更新,激发产权人自主更新动力;上海推行“政府支持+统一经营主体+第三方运营”模式,充分发挥市场主体专业优势,有效提升街区形象与经济活力,形成多方共赢的良好局面。

健全法规标准,以立法和技术规范筑牢城市更新底座根基。健全法规标准是城市更新顺利实施的坚实保障。浙江、江西以及苏州、厦门等分别从省、市级层面推动城市更新立法工作,在地方立法权限范围内将资金统筹、标准支持、土地利用、税收优惠、长效运营等实践中行之有效的措施上升到法规制度层面;南通针对更新改造中的消防设计瓶颈,按照建筑修缮、局部改造、整体改造等不同类型,分类施策制定消防安全提升举措,为破解更新项目消防审验难题提供了创新范例。

实施城市更新行动,是适应城市发展新形势、推动城市高质量发展的重要战略举措,各地要聚焦群众关心的热点、更新工作的重点、项目落地的难点问题,立足实际、因地制宜,吸收借鉴相关城市的经验做法,高标准、高质量开展城市更新。