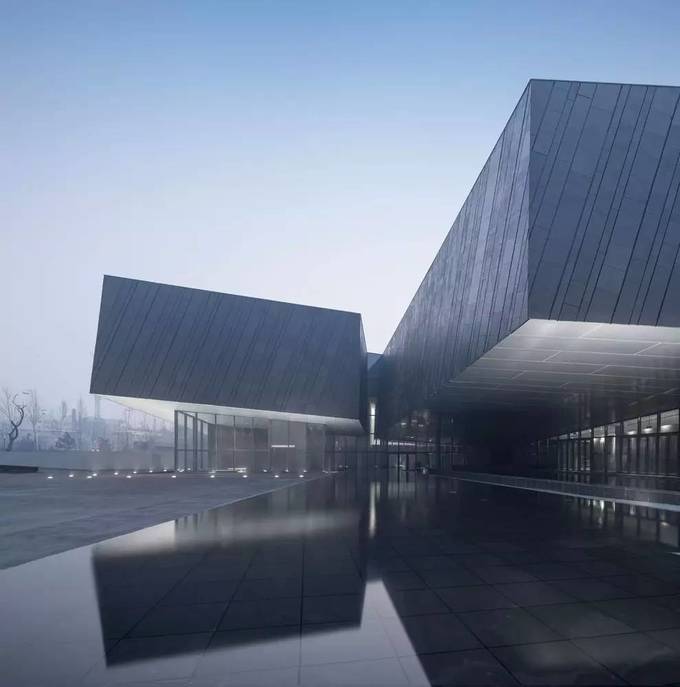

加强历史文化保护传承 | 建设历史视野中的韧性城市

中央城市工作会议回顾了党的十八大以来,党中央深刻把握新形势下我国城市发展规律,把城市作为有机生命体系统谋划所取得的系列成就,提出了未来城市建设的总体要求,要以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标,推动城市的高质量发展,也必须牢牢守住城市安全底线。

我们应当以更加系统的思维来看待城市工作,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观,既是文明城市建设的重要举措,也对建设韧性城市具有积极的意义。如今,城市安全成为未来发展中越来越重要的命题,尤其是在近年来极端天气频发的背景下,建设韧性城市不仅仅是防灾减灾基础设施的建设,也需要综合提升城市在应对突发灾害和事件时的抵抗、吸收、适应和恢复能力。城市规划建设发展应当具备历史视野,扎根城市文脉,挖掘弘扬传统营建智慧,融入韧性城市建设,统筹推动城市高质量发展。

识别城市选址建设的历史格局,成为系统考虑城市与周边自然环境安全关系的工作基底。从历史维度来看,随着城镇化的快速发展,部分城市过去的选址格局与周边河流空间关系的逻辑已经发生了根本改变,部分原来的城池外河已经变成了城市内河,许多城内历史水系被填埋压占,在未来的城市工作中,需要应对历史发展演变带来的问题,重新思考构建既有的城市存量空间与自然山水环境的关系,识别历史水系的格局基础与现状特征,重新融入当代安全韧性城市的构建中。

传承城市传统的营建智慧,解读中国城市在长期的历史发展和自然环境变化中形成的适应性防灾减灾策略,并加以延续应用。在中华文明发展历程中,城乡聚落营建体现出了“天人合一”“因天材、就地利”的传统智慧,人们世代的智慧与各地的自然地理环境不断融合,在广袤的中华大地上孕育出了丰富多彩的城乡聚落体系,形成了多样的防灾减灾智慧。以黄河中下游平原为例,在黄泛区灾害持续发生的历史时期,演化出了一批适应黄河洪水冲击的古城,探索着与大地理环境相适应的生存之道,包括淮阳、商丘、聊城、广府、虞城等古城,形成了“水包城、城包水”的历史格局,古城外部为沼泽湖泊,城内四角有坑塘,城湖交织形成了科学的防洪排涝体系,应对不同的情境具有弹性应急响应和调蓄机制,保障了居民的安全,形成了独具魅力的城湖历史景观,在今天作为北方水城特色延续保护,成为城市调节水环境的历史基础。

在城市更新中挖掘历史文化资源,不仅作为城市特色与文化价值的展示载体,也有助于加强系统性的安全韧性策略实施。河南省周口市川汇区南寨历史文化街区中的西坑历史坑塘,过去是古城积蓄雨水、居民休闲活动的场所,在很长一段时期处于废弃的状态,垃圾遍布、污水横生,内涝问题也威胁着周边房屋的安全。在近期开展的街区保护更新实施工作中,城市对西坑坑塘的历史风貌进行了恢复,精心植入了绿地公园、体育设施、休闲商业等功能,提升了历史氛围和宜居环境,赢得了周边居民的认可,也与周边的干渠和公园水系实施了联通工程,成为城市防洪排涝系统的有机组成部分。

未来,我们要以更加纵深的历史视野、更加系统的治理思维去开展城市工作。从历史变迁的视角分析评估城市建设的脉络和现状基础,加强城市公共安全底线落实和管理,把韧性安全的理念贯穿城市的选址、规划、建设到维护管理始终,避免“头痛医头脚痛医脚”的做法,开展系统施治。需要深入学习传统营建智慧,探索未来城市建设更加灵活的与自然灾害共生的适应性策略。

作者系中国城市规划设计研究院历史文化名城保护与发展研究分院副总规划师、一所所长